Любимая, я подарю тебе кайкэн и ты последуешь за мной!

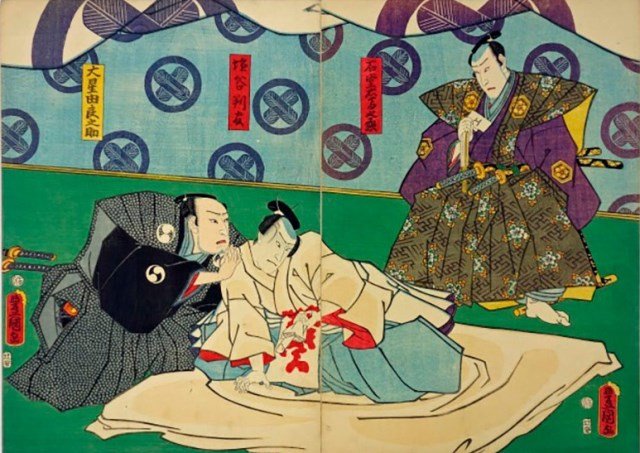

Самураи или другие представители высших слоев японского общества совершали самоубийство (сэппуку) в случае оскорбления их чести, совершения недостойного поступка (позорящего в соответствии с нормами Бусидо имя воина), в случае смерти своего сюзерена или же по приговору суда, как наказание за совершенное преступление (уже в более позднее время, в период Эдо, когда обряд сформировался окончательно).

Сэппуку наиболее известно на Западе под названием "харакири". Само слово "сэппуку" складывается из иероглифов: 切 (сэцу) — "резать" и 腹 (фуку) — "живот", что буквально означает "рассечение живoтa".

Для японцов живот – это центр чувств и эмоций. Не случайно в связи с этим в японском языке имеется множество выражений и поговорок, относящихся к "хара". Например, человек, призывающий другого быть откровенным в разговоре, употребляет выражение "хара о ваттэ ханасимасё", что значит "давайте поговорим, разделяя хара", или, другими словами, "давайте поговорим, открыв наши животы". Характерны также такие изречения, как "харадацу" (подняться к животу, рассердиться); "харагитанай" (грязный живот, подлый человек, низкие стремления).

Харакири являлось своеобразной привилегией самураев. Ведь только они могли свободно распоряжаться своей жизнью, подчеркивая совершением обряда силу духа и презрение к смерти. Харакири требовало от воина большого мужества и выдержки, так как брюшная полость — одно из наиболее чувствительных мест тела человека, средоточие многих нервных окончаний.

Почему сэппуку практиковалась в среде самураев, представителей высшего военного сословия феодальной Японии? Самураи отличались от простых солдат (асигару) высоким статусом, правом владеть землёй и крестьянами, получать жалование в рисе от господина (даймё), занимать административные или управленческие должности, а также правом носить два клинка (дайсё). Их образ жизни был регламентирован не только военной службой, но и строгим моральным кодексом — бусидо.

А ритуал сэппуку имел строго установленные правила и совершался не просто как форма самoyбийcтва, а как способ искупления вины, восстановления чести или демонстрации верности своему господину. Причины для сэппуку могли быть разными: поражение в бою, обвинение в трусости, потеря господина, государственная измена или просто добровольное следование кодексу самурая.

Но что же происходило с женой самурая, его детьми и его владениями, если он совершал сэппуку?

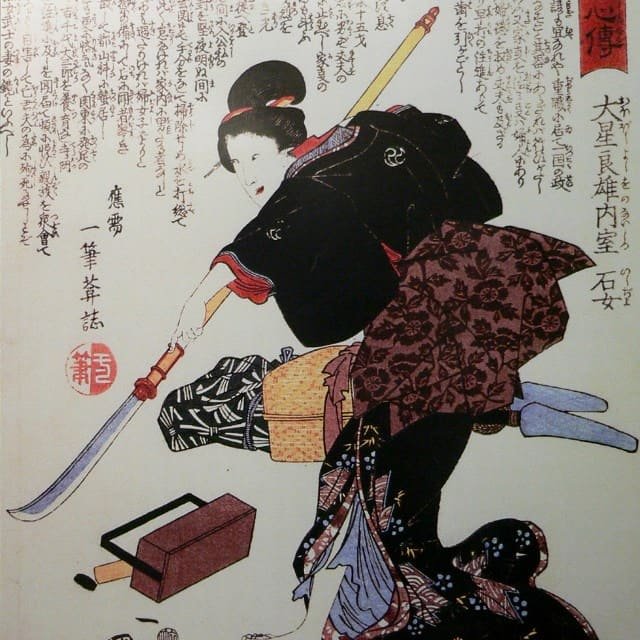

Жёны самураев в феодальной Японии занимались не только ведением хозяйства, они нередко участвовали в защите дома и обучались боевым искусствам.

Такие женщины назывались онна-бугэйся (女武芸者) и являлись представительницами самурайского сословия. Они владели нагинатой (длинным древковым оружием с изогнутым лезвием, напоминающим алебарду), хотя и не были самураями в прямом смысле этого слова.

В Феодальной Японии полноправным самураем мог быть только мужчина, как и тем, кто владел катаной. Женщины онна-бугэйся владели нагинатой, танто (кинжалом), камой (серпами), кусаригамой (серпом с цепью и грузом), а также длинным луком юми, в редких случаях они могли носить тати (меч похожий на катану).

Женщина, принадлежавшая к самурайскому сословию, в отсутствие мужа была обязана вставать на защиту семьи и замка.

Одной из самых известных онна-бугэйся была Татибана Гин, жена военачальника Татибаны Мунэсигэ. Она прославилась во время осады замка Янагавы, возглавив оборону и лично участвуя в боях с нагинатой.

Однако женщина в самурайском обществе имела ограниченные права. Брак был прежде всего экономическим и социальным договором.

Самые бедные самураи не всегда могли позволить себе жену — в быту даже существовала поговорка: "Если у тебя есть слуга — ты не можешь позволить себе жену, если у тебя есть жена — не можешь содержать слугу." Она отражала суровую реальность: содержать дом, жену или даже одного слугу считалось значительной финансовой нагрузкой. В бедных семьях самураев выбирать приходилось буквально между помощником по хозяйству и возможностью вступить в брак.

Жениться разрешалось только тем, кто имел собственное хозяйство или получал наследство. Возможно, именно по этой причине к концу XIX века лишь около 2% японцев из самурайского сословия состояли в официальных браках.

После смерти супруга женщина, как правило, не имела права выйти замуж повторно — особенно если её муж умер честной смертью, соответствующей самурайскому кодексу. В таком случае вдова чаще всего принимала постриг и уходила в буддийский храм, чтобы молиться за душу покойного.

Если самурай совершал сэппуку не в качестве наказания за преступление, а, например, по приказу даймё или ради сохранения чести, то его жена чаще всего не подвергалась никаким репрессиям. Она могла остаться в семье, владеть землей мужа, посвятить себя воспитанию детей.

Но если муж был признан преступником или изменником, последствия для его семьи были трагичными. Его жена чаще всего была вынуждена совершить дзигай, а дети нередко становились беспризорниками и оказывались на улице.

Дзигай (自害) – это женская форма ритуального caмoyбийства, совершавшегося в самурайской среде.

Это был способ женщины сохранить свою честь в случае потери мужа, захвата замка или угрозы yнижeния/насилия. В отличие от мужского сэппуку, сопровождаемого демонстрацией выдержки и боли, дзигай был направлен на быструю и «чистую» смерть.

Самоубийство посредством перерезания горла (дзигай) исполнялось женами самураев специальным кинжалом (кайкэн), свадебным подарком мужа, или коротким мечом, вручаемым каждой дочери самурая во время обряда совершеннолетия. Были известны случаи применения для этой цели и большого меча. Обычай предписывал хоронить совершивших харакири с оружием, которым оно было исполнено. Возможно, именно этим можно объяснить наличие в древних женских погребениях мечей и кинжалов.

Перед совершением дзигай женщина обычно связывала себе колени кимоно или шелковой лентой — это делалось для того, чтобы ноги не разъезжались и тело не выглядело неприлично после cмepти. Затем она пepepезала себе гopло коротким кинжалом (кайкэн), который обычно прятала в складках одежды.

Этот акт также стал своеобразным ритуалом и считался достойным поступком в случае невозможности сохранить честь иным способом. Во многих случаях после подобного дети женщины имели право сохранить самурайский титул и право на землю своего отца.

Но история знает случаи, когда женщины самурайского сословия совершали именно сэппуку. После поражения в гражданской войне Босин (1868–1869) двадцать две женщины из замка Айдзу совершили сэппуку вместе со своими мужьями, отказываясь сдаться силам императорской армии. Это был акт крайней верности и мужества.

Один из самых известных эпизодов касается супруги Онодеры Джунаи — одного из 47 ронинов. После того, как её муж совершил сэппуку в рамках акта мести, она последовала его примеру, не желая жить в позоре без него.

После реставрации Мэйдзи в 1868 году сословие самураев было официально упразднено, а практики вроде сэппуку и дзигай — запрещены.

Таким образом, судьба женщины в самурайской Японии была неразрывно связана с положением её мужа. Жёны не только следовали принципам бусидо, но и проявляли не меньше стойкости, чем воины-мужчины. Дзигай, постриг, монашеская жизнь, или участие в мести — всё это было частью женского пути чести в эпоху, когда даже смерть могла быть добровольным и крайне благородным выбором.

Добавил Кумихо-ши, 13.07.25

Нравится:

Благодарностей: 11 показать